東南アジアの大工道具

東南アジアでは主に中国の大工道具が使用されるが、今でも山刀を使うところもある。19世紀のジャワ誌(T.S.ラッフルズ)には、アングルとコンパス、フランス型チョウナ、ドリル、木槌などのヨーロッパの道具も見える。各地それぞれに職制や道具立てが異なり、呼称も様々である。また、インドネシアには素晴らしい木彫が多く、大工の大切な職能とされる。各地それぞれに彫刻刀の標準セットが決められている。

鋸(ノコ)、鑿(ミノ)、鉋(カンナ)や墨付け道具など、主な木工用の工具には中国系が多く使われる。人形型の墨壺や人面の鉋などの木彫が施される例もある。こうした道具は、たいてい刃だけを購入し、木部は自作である。刃は、近年では中国製がほとんどだが、古いものにはヨーロッパ製もみられる。

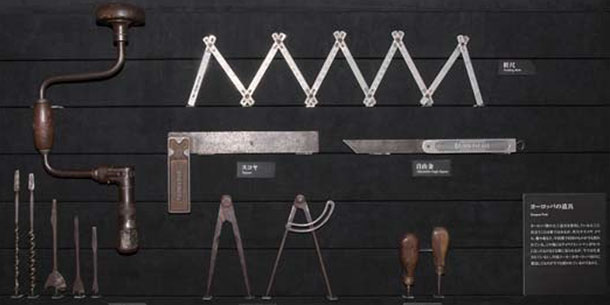

ヨーロッパ製の大工道具を使用している大工に出会うことは稀ではあるが、折尺やスコヤ、ドリル、鑿や鋸など、中国製で同形のものが今も使われている。この他にもチョウナとハンマーがセットになったものなども稀に見られるが、今では生産されていない。中国メーカーがヨーロッパ向けに製造したものが今でも使われているのであろう。

東南アジアでは各地に高度な木彫技術が見られる。専門の彫師が分業化していることもあるが、建物に施される場合の多くは大工の範疇であり、大工技能の中でも高い専門性が求められる仕事である。

彫刻刀の形状は何処でも似たような鉄製で、刃先の形状と幅で一定の道具立てがある。バリの場合は1セット34本で、ジョグジャカルタでは20本程度である。

スンバ島では、街には金物屋も鍛冶屋もあるが、村でつくってしまうところも多い。展示品では、山刀や小刀、鏨(タガネ)、鑢(ヤスリ)が村での製作で、トラックの板バネや鉄棒などが素材である。異形鉄筋は旧日本軍の残留材である。

墨付道具の類はほぼ見られず、計測用に紐が用意される位である。仕上げには椰子(ヤシ)殻や鮫皮が用いられる。