中国の大木匠師 ― 故宮に受け継がれる宮殿建築の技 ―

「中国古代建築は、体系化された等級制度の表現である。」

李永革(り えいかく)

1955年生まれ。1975年に故宮博物院に入り、載季秋・趙崇茂の両氏に中国古代大木作技術を学び、故宮博物院工程隊副隊長、工程管理処副処長を経て、2000年から古建修繕中心(2013年に修繕技芸部と改称)の主任として、建福宮花園復元や欽安殿・太和殿の修理など、故宮博物院内の修理・復元事業を手掛ける。現在は故宮博物院研究館員。

紫禁城を建てた工匠たち

紫禁城は明代の永楽4年(1406)に着手され永楽18年(1420)に完工した世界最大規模の宮殿。明・清二代、24名の皇帝がここで統治を行った。創建時には、約10万人の建築職人と100万人余りの人夫が動員されたという。紫禁城を建てた職人に関する記録資料は残されておらず、口伝に頼らざるを得ないが、石工の陸祥(りくしょう)、瓦工の楊青(ようせい)、大工の蒯祥(かいしょう)などという名匠の名が伝わる。中国の宮殿建築の造営に関する職人は多岐にわたるが、とくに重要な職種が「八大作(はちだいさく)」である。すなわち、瓦・木・足場(扎(さつ)=搭材)・石・土・塗装・彩色・表具(裱糊・ひょうこ)。大工棟梁はこの中の「木作」を取り仕切る立場である。ただし、中国古代の木造建築では、大量の用材の寸法はすべて組物を基準としてつくられる。そのため、木造の骨組をつくる大工が、施工全体を司ることになる。

中国では優れた工匠を「匠師」という。日本の棟梁に相当する言葉としては、木造建築の軸組(「大木作」)を扱う「匠師」として「大木匠師」というものが挙げられよう。ほかにも、「正彎尺(せいわんしゃく)」(彎尺とは曲尺のこと)、あるいは「掌線師傅(しょうせんしふ)」(墨線を握る師匠)という呼称もあるという。棟梁にとって、正しく墨付けを行うことがどれほど重要であったかが、ここには示されている。

修繕組織の誕生 -紫禁城から故宮へ

1911年に清朝が滅亡した後、1925年に紫禁城は故宮博物院となった。中華人民共和国の建国後、故宮博物院の補修は民間の小規模な建設会社に委託され、臨時に集められた工匠によって行われた。しかし、臨時の工匠では技術や経験が蓄積されないため、60年代になると常設の修繕組織・工程隊が組織されることになった。これが、現在の修繕技芸部の前身である。その第一世代は馬進考ら10名で、「故宮十老」と呼ばれた。彼らが活躍した期間は短かったが、その弟子と新たに加わったメンバーが第二世代となり、故宮の修理を担った。その後、文化大革命期の混乱が終息した1975年から、新たに故宮工程隊を募集した。これが第三世代で、李永革はこの世代に属する。李は第二世代の戴季秋(たいきしゅう)と趙崇茂(ちょうすうも)を師として技術を学び、故宮の修繕業務に従事した。

太和殿

太和殿は、紫禁城内で最重要かつ最大の建物で、皇帝の即位や婚礼・葬礼など最重要の国家的式典に使用された。現在の建物は康熙34年(1695)の再建。間口11間(64m)、奥行5間(37m)、高さ27m。高大な3層(8m)の基壇の上に立つ。二重寄棟造、黄色の瑠璃瓦葺で、天井の形式や、「和璽彩色」と呼ばれる彩色の形式、三重の基壇など、ことごとく最高の等級のものが駆使されている。

宮殿設計の技

明・清代には、等級ごとに定められた寸法や仕様に従って建築を効率的に作り上げる技術が発達した。紫禁城の建物は最高級の仕様で建てられているが、その中でも等級に差が認められ、統一された様式のなかに変化を生んでいる。なかでも最も格が高いのが、太和殿である。「重檐廡殿頂(じゅうえんぶでんちょう)」(二重寄棟造)の屋根や「三重台基」(三層の基壇)などは、皇帝関連の建物にのみ許される意匠である。このような中国の宮殿建築の設計において重要なのは規格である。「杖杆開路、様板当家(丈杆(じょうかん)で寸法を決め、型板(様板(ようばん))で部材の形を管理する)」という言葉の通り、寸法の基準となる丈杆と、同一部材の大量生産に有効な型板は、規格の遵守と作業の効率化という明・清代の造営を特徴づける道具である。また、造営前に皇帝に見せて、設計の承認を得るためにつくられる紙模型「燙様(とうよう)」も、皇室関連の建築ならではの技術である。

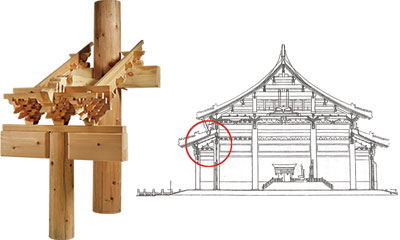

太和殿組物模型 縮尺1/5

水原華城博物館蔵

組物(斗栱)は、軒の出を支える部分で、軒下を華やかに見せる装飾的効果もある。模型は太和殿の側柱上とその左右の組物を表現したもの。素材は松。

型板(様板)

大規模な建築の組物の部材などは同一ものを数百個単位でつくる必要がある。型板は、そのようなときに効果を発揮し、精度を保ちながらも効率的に部材の制作がすすめられる。

円明園万方安和 燙様(まんぽうあんわ とうよう)

燙様とは厚紙や端材を用いてつくられた立体模型のことで、清代の皇室関連の宮殿や庭園の建物を建てる際に、皇帝に事前に見せて許可を得るためにつくられた。

故宮に伝わる大工道具

故宮の建築の修繕には、機械化が進行して使用機会が減ったものの、伝統的な大工道具が欠かせない。伝統的な道具の衰退への危機感もあり、修繕技芸部では、近年道具の制作も行っている。大工道具は大工本人の使用方法と習慣によって自由自在に使えるよう自ら制作するため、職人の技術水準の指標でもある。故宮で使われる道具は、墨壺の形状など特徴的なものもあるが、北京周辺で一般的に使われる大工道具とあまり変わらないという。

墨掛道具 故宮博物院修繕技芸部蔵

左から:墨壺(墨斗)、墨サシ(画扞)、罫引(線勒子)。棟梁の最も重要な仕事である墨付けのための道具。故宮で使う墨壺は、「麻葉頭」という清代の組物の木鼻の形で統一されている。

丈杆(じょうかん)

建物の寸法を決める重要な道具。角材の各面にほぞ穴の位置など墨付けに必要な情報を書き込む。写真は裳階柱の分丈杆。頭貫(かしらぬき)(大額枋)・飛貫(ひぬき)(小額枋)などの取合いが記されている。

後進への継承

李永革のもとには、近年14名の弟子が入った。彼らが今後故宮の第四世代を担うことになる。李は14名の弟子を2組に分けて、7名は瓦作と木作を、7名は油作と画作を教えている。瓦作と木作、油作と画作は共通して学ぶ技術が多いため、同じ組に編成したのである。棟梁は八大作すべてを総括しなければならないため、現場で直接施工しながら指導している。