日本の建築技術と意匠 ― 中国・韓国との比較から ―

藤井 恵介(東京大学大学院教授)

日本・中国・韓国の最高級建築とは?

中国と韓国の人々と高級な建築を論じようとすると、彼らは第一に宮殿のことが頭に浮かぶらしい。日本人はどうか。決して宮殿が取り上げられることはない。多分法隆寺か東大寺あるいは伊勢神宮のことなどを思い浮かべるのではないか。

中国の首都北京では、その中心に故宮という巨大な宮殿が鎮座している(図1)。皇帝の玉座(ぎょくざ)の置かれる正殿太和殿(たいわでん)は外からは屋根しか見えないが、天安門が城壁に開いていて、宮殿の壮大さがわかるようになっている。韓国でもそうだ。ソウルの中心には景福宮(けいふくきゅう)がある。その正門に光化門が開いていてやはり内部の大規模な宮殿のありかを明示しているのだ(図2)。

日本の首都ではどうか。東京の皇居は、もともと海に突き出た中世城郭を、徳川将軍の御殿地へと修築し、さらに明治政府が宮殿に転用したものである。鬱蒼(うっそう)とした森の奥に建物が置かれていて、外側から直接人々の目に触れるようにはなっていない。平安時代から近代の開始まで一千年以上の間天皇が住んでいた京都でも似たような状況だ。御所はもともとの宮殿の地にはなく、街の中心からも外れた場所にあって、その周りを囲む築地塀(ついじべい)の外側からは中心にある正殿紫宸殿の姿を想像することもできない。

建築の規模・仕様と社会秩序

中国世界の中心に建っていた宮殿は最大の規模を持ち、しかも最高の仕様(スペック)を備えていた。皇帝は天と交感する地上で最高の存在であったからである。政治施設、寺院建築などはそれに准ずることになっていた。住宅もその例に漏れない。位の高低は住宅の規模の大小、仕様の高低に反映されていた。序列の最高位から最低位まで、それがすべての建築に反映していた。それゆえ、建築の外側を見るだけで社会的な序列の上下を確認することができた。要するに、建築は内部に機能をもつのだが、それと同時に規模と仕様は社会的序列を外側に示す記号だったのである。

例えば建築の細部の、柱の上にあって軒を支える組物で検討してみよう。宋代に刊行された建築ルールブック『営造法式』(1100年成立)では、建築を八等級に分けて、仕様の高低を詳細に説明している。組物も最高級は五手先(ごてさき)だが、実際には四手先(よてさき)のものしか残っていない(図3)。そして、三手先(みてさき)、二手先、手先なしのものまで詳述されている。日本では、法隆寺が二手先相当、薬師寺東塔(図4)、海龍王寺三重小塔、唐招提寺金堂、元興寺五重小塔が三手先である。三手先が最高級であったと考えられているので、平城宮の大極殿も三手先で復元されている。

宮殿から寺院建築へ

古代の日本においても、首都藤原京(694-710年)、平城京(710-784年)、長岡京(784-794年)、平安京(794年-)は、中国の北京や韓国のソウルと同じような状況であった。南北、東西に走る大路で整然と区画された都市の中央北に大規模な宮殿域があって、その正面に朱雀門、奥に大極殿が鎮座していた。平安京では、大極殿は何度かの焼失に遭うが、そのたびに再建されて、平安京の中心建築として400年の時を経過したのである。しかしながら、この大極殿は平安時代末の安元2年(1177)に市街からの出火で延焼、焼失してしまった。

慌ただしく再建の準備に取り掛かりつつある時、追い打ちのような大事件が起きる。当時政権を掌握していた平氏による南都焼討ちである。治承4年(1180)12月、奈良へと向かった平氏の軍勢は興福寺、東大寺という大寺院の中心伽藍をほぼ完全に焼き払ったのである。この後の対応が興味深い。

興福寺は摂関家藤原氏の氏寺(うじでら)であったから、直後から再建が企てられる。大極殿再建に準備した柱を講堂に流用しようとして非難もされている。東大寺は聖武天皇の建立した寺院であり、しかも「大仏」は日本の仏教の根源であったから、紆余曲折がありながらも僧重源(ちょうげん)の主導で本格的な再建事業が開始される。興福寺は10年でほぼ再建が終了し、東大寺も建仁3年(1203)に総供養を開き、再建は一段落した。

それでは、京都や日本の中心建築であったはずの大極殿の再建はどうなってしまったのだろうか。結局、再建が果たされることはなかった。京都は都市の核としての大建築を失ったのである。宮殿跡はそのまま放置された。貴族たちは、古代国家のシンボルであった大建築の再建を放棄して、奈良の寺院建築の再建を最優先課題としたのである。

他方、鎌倉で東国の首都を新たに建設した源氏も、似たような歩みを見せる。京都に範を求めた都市鎌倉で、本来大極殿の置かれるべき場所には、源氏の守護神八幡神を祀る鶴岡八幡宮が鎮座した。鎌倉においても大極殿は放棄されて宗教建築へと置き換わったのである。これ以後、中国的な都市と宮殿の構図は日本国内では二度と再現されることはなかった。

このような経過を追ってみると、平安時代末、安元2年の大極殿火災は日本の宮殿と都市の歴史において重大な転換点だったいうことになる。この時、政治の中心を視覚的に示す意図は、天皇も貴族も武士にも、極めて希薄だったといわざるを得ない。東アジアに特有の古代的構図は決定的に放棄されたのである。

中世の寺院と神社の建

中世に入ると、京都と鎌倉に建設された大規模な禅宗寺院をとりあげないわけにはいかない。京都に建仁寺、東福寺が創立され、鎌倉で建長寺、円覚寺が続く。14世紀になると京都に天龍寺、相国寺といった巨刹が誕生した。経済力を把握した武士たちは、宮殿の代りに大寺院を次々と建設したのである。

禅宗は平安時代末に栄西(えいさい)が中国宋からもたらした新しい仏教である。栄西は中国求法(ぐほう)で新仏教とともに中国の文物をもたらした。彼の創建した建仁寺は中国風の姿であったようだ。建築についても学んだようで、栄西が重源(ちょうげん)から再建を引き継いで担当した東大寺鐘楼(1206-1209年)は、日本の伝統的な建築技法からかけ離れたものである。

本格的な中国的な伽藍が実現したのは鎌倉建長寺(1253年供養)からとされる。同寺の開山は来日した中国の高僧蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)である。これ以後も多数の中国的な禅宗寺院が建設されたのだが、いずれも後の火災で焼失してしまったので、その実態は明らかでない。

鎌倉時代建立と思われていた円覚寺舎利殿(鎌倉市)は15世紀前期の建築であることが判明した。安楽寺三重塔(長野県塩田)だけが鎌倉時代後期の建築である可能性がある。

しかしながら、安楽寺三重塔の組物は三手先であって、すでに日本化した様子が窺える。(図5)中国では、本格的な組物は四手先が通例である。日本では一段低い格式のものを使ったのか、あるいは三手先を最高級とする日本国内のルールになじませたのか、どちらかだろう。

和様建築と中世寺院

前述してきたような京都、鎌倉の禅宗寺院に対して、他の日本の建築は、伝統的な技法(和様という)によって建設されていた。禅宗寺院に関わった一部の工匠以外は、建物を建てようとした時、技法(様式)の選択肢は伝統技法(和様・わよう)の他にはなかったのである。師匠のものや周囲にあって目に入るのは和様の建築だけだった。

鎌倉時代中頃から、全国各地に新しい形式の本堂建築が建てられるようになる。鎌倉・室町両時代を通じて、広範な布教に成功したのは天台・真言の両密教だった。在地の神々への信仰と習合して全国に信仰圏を広げた。各地の有力な寺院に建設されたのは山門、本堂、塔(五重塔、三重塔、多宝塔)、庫裏、塔頭(たっちゅう)などだった(図6)。

施主は地元の有力者たち(武士、官人、商人、僧侶など)である。これらの寺院の多くは平安時代の創立だが、当初の建築は数えるほどしか残っていない。鎌倉時代に入ってから建替えられた山門、本堂、塔はしっかりした長寿命建築だったので、かなりの数が現存していて、多くが国宝に指定されている。

本堂は、前方に俗人が滞在できる外陣があって、透格子(すかしごうし)を通して仏の安置されている内陣(ないじん)を覗き込むことができた。天台、真言両宗の本堂は例外なくこの平面をもっている。組物を見ると、山門は楼門形式が多く、ほとんど三手先を使う。また五重、三重の層塔も三手先をもつ。楼門、層塔は、どれもほぼ同じ形なので見分けるのに苦労するほどである。

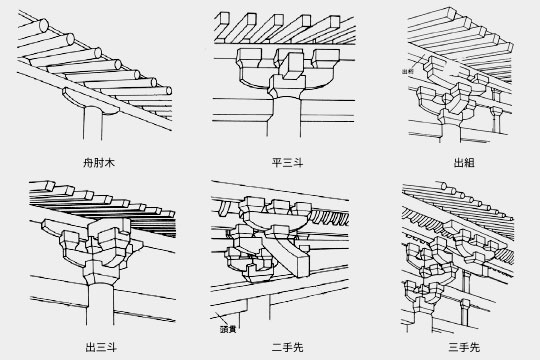

これに対して、本堂建築の組物は幾つかのバリエーションがある。現存する本堂86棟の内訳は、尾垂木(おだるぎ)付二手先(5棟)、出組(27棟)、出三斗(でみつど)(27棟)、平三斗(ひらみつど)(12棟)、舟肘木(ふなひじき)(8棟)、その他(2棟)という具合である(図7)。これらの建物は、小屋組で屋根の荷重のほとんどを支えたから、組物の形をかなり自由に選択することができた。また、内陣と外陣で天井の高さ、仕様を変えたので、内外陣境の柱上では組物を単に置くだけにとどまらず、変則的な操作が求められた。

工匠の技量は、このような細部で発揮された。本堂内部の組物と天井の組合せは多様で、二つとして同じ形はない。平面の形はほぼ同様だが、柱の上の意匠は全て異なっている。工匠たちは、近遠に建っていた本堂建築を幾つも見に行って勉強しただろう。しかし自ら本堂を担当した時、それとは違う仕様を開発した。

この工夫と努力の痕跡を、中世の本堂建築に読み取ることができるのである。(図8)

精度の上昇・枝割・六枝掛

12世紀から14世紀にかけて、日本の建築の精度は急激に上昇した。12世紀の中尊寺金色堂(岩手県平泉)と14世紀の法隆寺地蔵堂(奈良県)とを比較すると、横方向の貫材や桁材の寸法の精度が一桁上昇した。想定される計画寸法との誤差は、金色堂では最大3.6cmあったが、地蔵堂では0.4cmに止まる。部材の加工精度、部材を組み上げる現場作業の精度が、格段に上昇したというべきである。

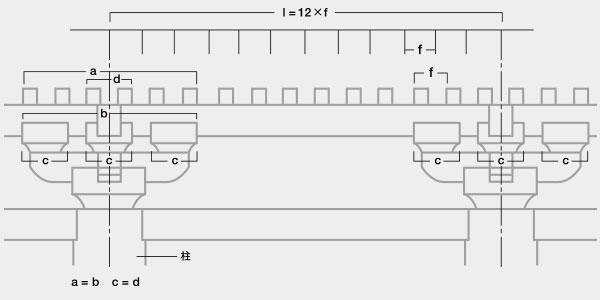

これと同時に進展していったのが、垂木の均等割付け(枝割制・しわり)、さらに六枝掛(ろくしがけ)という技法である。古代建築は柱間が1尺の整数倍で計画された。そこに垂木を極力均等に配ろうとしたのだが、すべての柱間で均等間隔になるわけではなかった。しかし、14世紀初期になると、垂木間隔を先に決めて、その間隔の倍数を柱間寸法とするようになる。その結果、垂木は完全に均等間隔に並び、柱間は端数のある寸法となった。この二つの方法は、建築をつくる立場に立つと決定的に異なる。柱間寸法を先に決めるのか、垂木間隔を先に決めるのか、前者から後者へと、寸法計画の手順が逆になったのである。これは、設計方法の大きな転換だったのである。

古代の建築で少々垂木間隔の寸法が違っていても垂木は等間隔に見えるから、こんな面倒な努力はいらない、といいたくなるのももっともだと思う。しかし、微妙なバラつきを嫌がって、それを回避する方法を考えたのが日本の鎌倉時代の工匠たちだったのだ。

六枝掛の方はもう少しわかりやすい。下から組物を見上げると、肘木の上の小さい斗(巻斗)の上に垂木が二本ずつ均等間隔に並んでいる。相当に複雑な組物でも、この原則は徹底された。そのためには、垂木を先に置いてから、下の組物の寸法を決めればよいだけで、難しいことではない。(図9)

しかも、ひとたびこの方法が確立すると、急速に日本中に普及した。工匠たちに広く共有されたのである。14世紀半ば以降の建物で、この方法を使っていないものはよほどの田舎作と判断される。

この様な垂木の均等配置の方法は、中国でも韓国でも発達しなかった。垂木は古代から現在まで、太い丸垂木で、隅は扇垂木となっている。垂木を均等間隔で配置するということは、最初からあり得ないことだったのだ(図10)。平行垂木でありしかも細い角垂木を使う、という日本に固有の二つの条件があって、初めて発想された方法なのである。

日本に特有の事情

このような、日本独自の技法の発達の原因を探ることが、最後の課題である。推測の域をでないのだが、次のような三の事情を考えている。

一に、日本の工匠は全体計画から組物、天井などの細部、さらに仏壇、厨子までのすべての工事を担当したこと。中国では、建築工と建具工・家具工は宋代にはすでに別の職種となっていた。宋代の『営造法式』によれば、柱、梁、架構、組物が「大木作(だいもくさく)」と呼ばれ、建築工の担当であり、扉、厨子などは「小木作(しょうもくさく)」に分類されて、建具工・家具工が分担していた。日本では古代・中世では、一つの建物のすべての木工作業を建築工が担当していた。建具工、家具工といった職種の分化は江戸時代に入らないと確認できない。日本の建築において、仕事の精度が上昇するのは、平安時代に設けられるようになった天井からである。平等院鳳凰堂(1053年)、浄瑠璃寺三重塔(12世紀中期)初重内部の天井は、細かな仕事を丁寧に完成させたものである。この整備感を建築全体に広げたら、枝割制、六枝掛が誕生することも無理なく理解できよう。家具の精度が建築全体にまで及んだ、極論すれば、建築が家具化した、といってもよいだろう。

二は、野小屋(のごや・屋根裏)が成立したこと。野小屋とは、下から見える垂木の上にさらに部材を重ね、実際の屋根面との間に隙間を造り、屋根荷重を支える部材を入れて、屋根を強化したものである。平安時代前期から中期に工夫され、鎌倉時代初期には全国的に普及していたとみられる。中世建築はこの技法を前提に展開する。したがって、下から見える垂木、組物、天井などは屋根の荷重を負担しないので、自由な形をつくることができるようになった。それゆえ軒を支えるには不十分な組物でも構わないし、細い材でも全く問題が起きることはない。組物や細部は記号化したのである。

三は、工匠たちが親子・師弟を核とした家族的小経営体の内で技術を習得したこと。高級技術をもつ工匠たちは、8世紀段階では木工寮(もくりょう)という国家の官僚組織に所属していて、そこで技術の伝達が行われていた。平安時代後期においても、宮殿や大寺院の建設は木工寮の官僚工匠によって主導されたようだが、徐々に清原氏・物部氏など同姓の大工が目立つようになる。工匠家が成立して各家の工房内部で木工技術の伝達、習得が行われるようになったと推定される。律令制国家において、平安後期になると、担当官人が職務とそれに伴う収益が一体化した職を占守・世襲する請負経営形態が発生した。建築工においても同様の現象が進んだと推定される。鎌倉時代に成立した『石山寺縁起絵巻』などでは、寺院の建設現場で、小児たちが遊んでいる姿が描かれていて、家族的小経営の実態を示す根拠ともなる。

このような建築の工匠再生産システムのメリットは、若年からの長期間の技術の習熟が可能となったことだろう。その結果、建築の構造全体からあらゆる細部に至るまで、すべての建築技術を十分に習熟することが可能になったのではないか。日本中世の建築生産においては、分業化でなく集約化が起きたというべきであろう。